ワルラスと田島錦治から紐解く経済学の歴史

「もし、経済全体を一つの完璧な数式で表現できるとしたら?」

この壮大な問いに、生涯をかけて挑んだ経済学者がいます。フランス生まれのスイスの経済学者、レオン・ワルラス。彼の主著『純粋経済学要論』は、経済学に数学という強力なメスを入れ、すべての市場が同時に均衡する「一般均衡」という概念を打ち立てた。

一方で、同じ時代、近代日本の黎明期において、経済学の力で激動の社会が抱える問題を解決しようと奮闘したがいました。その名は、田島錦治(たじま きんじ)。彼は京都帝国大学の初代経済学部長を務め、立命館大学の学長としても教育に尽力した、近代日本経済学の礎を築いた一人です。

本記事は、ワルラスが構築した精緻な「純粋理論」と、田島が追求した実践的な「社会政策」という二つのレンズを通して、経済の本質と、それが現代のビジネスパーソンに与える深遠な示唆を探ります。理論と実践、普遍性と地域性、そして経済と道徳。二人の巨人の思考の交差点から、私たちは何を学び取ることができるのでしょうか。

第一部:レオン・ワルラスと『純粋経済学要論』

経済学の歴史において、その流れを決定的に変えた「限界革命」。その中心人物の一人として、レオン・ワルラス(Léon Walras, 1834-1910)の名は燦然と輝いています。彼の主著『純粋経済学要論』(Éléments d’;économie politique pure)は、単なる一冊の書籍に留まらず、現代ミクロ経済学の思想的源流となりました。この部では、ワルラスとその核心理論である「一般均衡理論」の衝撃を解き明かします。

ワルラスとは何者か

レオン・ワルラスは、19世紀後半に活躍したフランス生まれの経済学者です。ジェヴォンズ、メンガーと並び「限界革命の三傑」と称され、財の価値を生産コストではなく、消費者が得る追加的な満足度(限界効用)で説明する新しいパラダイムを提唱しました。彼の最大の特徴は、経済現象を分析するために、数学、特に連立方程式体系を全面的に導入した点にあります。これにより、彼は「数理経済学の祖」としての地位を確立しました。

ワルラスは、経済学を「純粋経済学」「社会経済学」「応用経済学」の三部作として構想していました。これは、事実を扱う科学(純粋経済学)、正義を扱う倫理(社会経済学)、そして効用を扱う技術(応用経済学)という彼の学問体系を反映しています。しかし、彼の生涯のほとんどは、その第一部である『純粋経済学要論』の完成に捧げられ、この一冊が彼の名を不滅のものとしました。

数理経済学の基礎を築いた(1834-1910)

「一般均衡理論」の解説

『純粋経済学要論』が経済学史に刻んだ最大の功績は、「一般均衡理論(General Equilibrium Theory)」の提唱です。それまでの経済学が、ある一つの市場だけを取り出して分析する「部分均衡分析」(例えば、リンゴ市場の需要と供給だけを考える)に留まっていたのに対し、ワルラスは遥かに野心的な問いを立てました。

経済に存在する「すべて」の市場(財市場、サービス市場、労働市場、資本市場など)が、「同時」に均衡する(需要と供給が一致する)状態は存在するのか?そして、その状態を決定する価格体系は存在するのか?

この問いに答えるため、ワルラスは経済全体を一個の巨大な連立方程式システムとしてモデル化しました。この思考のフレームワークは、以下のように整理できます。

- 登場人物:無数の消費者と生産者。

- 行動原理:消費者は自らの満足(効用)を最大化しようとし、生産者は自らの利益(利潤)を最大化しようとします。

- 調整メカニズム:各市場の「価格」が、シグナルとして機能します。ある商品の価格が上がれば、生産者は供給を増やし、消費者は需要を減らします。この価格の変動を通じて、需要と供給が調整されていきます。

- 均衡状態:ワルラスは、理論上、すべての市場で同時に需要と供給を一致させるような一組の「均衡価格体系」が存在しうると数学的に示そうとしました。これが達成された状態が「一般均衡」です。

これは、アダム・スミスの「見えざる手」という比喩的な概念を、厳密な数学の言語で記述しようとする壮大な試みでした。個々人が自己の利益を追求するバラバラな行動が、価格メカニズムという媒介を通じて、どのようにして社会全体の調和(均衡)へと結びつくのか。ワルラスの理論は、そのメカニズムを解明するための設計図を提示したのです。この1874年から1877年にかけて発表された理論は、現代のミクロ経済学や金融工学、国際貿易論など、多くの分野でその思考法が応用されており、その知的貢献は計り知れません。

理論の限界と批判

ワルラスの一般均衡理論は、その壮大さゆえに、発表当初から多くの批判にも晒されてきました。その主な論点は、理論を成り立たせるための「仮定」の非現実性に集中しています。

- 完全競争市場:市場には多数の売り手と買い手が存在し、誰も価格を支配できないという仮定。現実の独占・寡占市場とは異なります。

- 情報の完全性:すべての市場参加者が、すべての価格や品質に関する情報を完全に、かつコストなく入手できるという仮定。

- 調整プロセス:均衡に至るまでの価格調整プロセスが具体的にどう進むのか(「競売人」が価格を提示し調整するという架空のプロセスが想定された)が不明確である点。

- 企業者利潤ゼロの仮定:均衡状態では、リスクを取る企業家の利潤はゼロになるという帰結。これはイノベーションや不確実性が存在する現実経済とは乖離しています。

これらの批判は的を射ており、ワルラス自身も自らの理論が現実そのものではないことを認識していました。彼はあくまで「純粋」理論、つまり、摩擦のない理想状態における経済の基本構造を明らかにしようとしたのです。

重要なのは、一般均衡理論を「現実の完璧なコピー」としてではなく、「複雑な現実を理解するための思考の”骨格”」として捉えることです。この骨格があるからこそ、私たちは現実の市場における摩擦(情報の非対称性、独占、政府の規制など)が、経済全体にどのような影響を及ぼすのかを構造的に分析できます。ワルラスの理論は、完璧な地図ではなく、経済という未知の大陸を探検するための、最も基本的なコンパスと座標軸を提供してくれたのです。この「理論は思考の骨格である」という視点は、後に田島錦治の実践的な経済学を理解する上で、重要な伏線となります。

第二部:田島錦治 – 近代日本社会と経済学

ワルラスがヨーロッパで純粋理論の構築に没頭していた頃、日本では明治維新を経て、西洋の学問を吸収し、近代国家を建設しようという熱気に満ちていました。この時代の変革期に、経済学という新しい学問を日本に根付かせ、社会の発展に貢献しようとしたのが田島錦治(1867-1934)です。彼は単なる理論家ではなく、教育者、行政家、そして社会改良家としての顔を持つ、まさに「社会と経済学の架け橋」となった人物でした。

経歴と功績

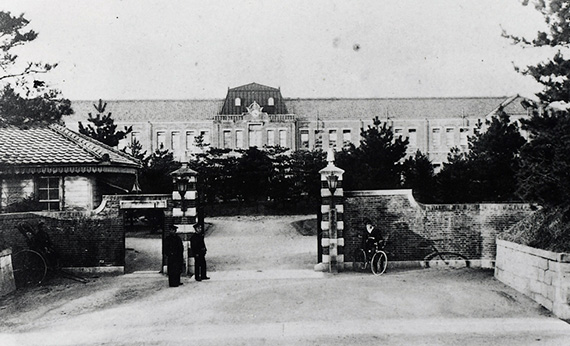

田島錦治は江戸・牛込に生まれ、第一高等中学校を経て帝国大学法科大学(後の東京大学法学部)で学びました。そこでは、ドイツから最新の社会政策学を導入した金井延(かない のぶる)の指導を受け、その学問的基礎を築きます。卒業後、欧米留学を経て、京都帝国大学の教授に就任。そして1919年、法科大学から独立する形で日本初の経済学部が創設されると、その初代経済学部長という重責を担いました。

彼のリーダーシップの下、京都大学経済学部は、河上肇(かわかみ はじめ)、神戸正雄(かんべ まさお)、戸田海市(とだ かいいち)といった錚々たる学者陣を擁し、東京大学と並ぶ日本経済学研究の拠点として発展しました。特に、マルクス経済学者として後に名を馳せる河上肇とは、同じ「経済原論」の講義を交互に担当する「競争講義」を行い、学生に多様な視点を提供したという逸話は、当時の学問的活気を今に伝えています。また、立命館大学の第2代学監、第3代学長も歴任するなど、日本の高等教育の発展に多大な貢献を果たしました。

田島の学問的スタンス

田島の学問の最大の特徴は、その強い社会政策的関心にあります。彼は、師である金井延の影響を色濃く受け、ドイツ歴史学派や社会政策学会の思想に共鳴していました。これは、経済を抽象的な法則の体系として捉えるだけでなく、歴史的・制度的な文脈の中で、現実の社会問題と向き合うべきだとする立場です。

その問題意識は、彼の初期の著作に明確に表れています。例えば、1897年に出版された『日本現時の社会問題』では、工業化がもたらす労働問題や貧富の格差といった、当時の日本が直面していた喫緊の課題を正面から論じています。また、主著の一つである『最近經濟論』(1901年)においても、単なる理論の解説に終始せず、常に現実の経済政策との関連を視野に入れていました。

彼は、社会政策学会の主要メンバーとして、東京大学の学者たちとも活発な交流と論争を繰り広げました。田島にとって経済学とは、書斎に籠もるための学問ではなく、社会をより良い方向へ導くための実践的な知恵だったのです。

経済と道徳の統合:社会全体の幸福を求めて

田島の思想のもう一つの重要な柱は、「経済と道徳の統合」という視点です。彼は、経済活動を、利益追求という単一の動機からのみ捉えることに警鐘を鳴らしました。経済は人間社会の営みの一部であり、そこには当然、倫理や道徳が不可欠であると考えたのです。

この思想は、彼の「利潤分配論」にも見て取れます。彼は、企業が生み出した利潤を、単に資本家のものとするのではなく、労働者や社会にも適切に分配されるべきだと主張しました。これは、単なる経済的な効率性の問題ではなく、社会的な公正や連帯という道徳的な価値観に基づいた提言でした。

このように、社会全体の調和と幸福を追求する田島の姿勢は、ワルラスが目指した「純粋」理論とは一線を画します。ワルラスが経済システムを貫く「科学的法則」を追求したのに対し、田島は経済活動の根底にあるべき「倫理的規範」を問い続けました。この対比こそが、二人の知性を考察する上で極めて重要な鍵となります。田島は、経済学に「人間」と「社会」という血肉を取り戻そうとした、近代日本のヒューマニスト経済学者だったと言えるでしょう。

第三部:田島錦治とワルラス理論

ここまで、スイスの山麓で数学的純粋性を追求したワルラスと、近代日本の社会課題と格闘した田島錦治という、二人の対照的な巨人の姿を見てきました。では、この二つの知性は、具体的にどのように交差し、影響を与え合ったのでしょうか。この部では、田島がワルラスに代表される新しい経済理論をどのように評価し、自らの思想体系に組み込み、そして超えようとしたのか、その知的格闘の軌跡を深く分析します。

限界効用理論の受容

田島錦治は、ドイツ歴史学派や社会政策学に軸足を置きつつも、決して古い学問に固執する人物ではありませんでした。彼がワルラスら限界革命の旗手たちが提唱した新しい理論、特に「限界効用理論」や「需給が価格を決定する」という考え方を積極的に受容していたことは、複数の資料から明らかです。

京都帝国大学において、田島は「主観派(近経派)」、つまり限界効用学派の授業を担当していたことが記録されています。これは、彼がアダム・スミスやリカードに代表される古典派経済学や、マルクス経済学が依拠した「労働価値説」(商品の価値は投下された労働量で決まる)とは異なる、新しい価値論を学生に教えていたことを意味します。商品の価値は、客観的な生産コストだけでなく、消費者が感じる主観的な満足度によって決まるという視点を、彼は重要視していたのです。

さらに、大正時代に社会主義計画経済における「価値計算の問題」が学界で議論された際、田島がこの問題に注目していたという指摘があります。彼は、フランスの経済学者モーリス・ブロック(M. Block)などの議論を参考にし、労働価値説では資本主義における価格が需給の均衡や技術進歩に応じて果たす役割を説明できないと論じました。これは、ワルラス理論の根幹である価格メカニズムの重要性を、田島が深く理解していたことを示す力強い証拠です。彼は、新しい理論的知見を貪欲に吸収し、既存の思想を批判的に検討する、極めて柔軟な知性の持ち主でした。

純粋理論と社会政策の架け橋

では、社会問題への強い関心を持つ田島は、ワルラスの一般均衡理論のような極めて抽象的なモデルを、どのように捉えていたのでしょうか。ここに、本記事の核心的な仮説があります。すなわち、田島はワルラス理論を、現実を記述する完璧なモデルとしてではなく、現実の社会経済問題を分析し、政策を構想するための強力な「分析ツール」として捉えていたのではないか、という仮説です。

ワルラスの一般均衡理論が描き出すのは、完全競争の下で達成される、資源配分の「理想的な(パレート最適な)状態」です。一方、田島が日々直面していたのは、独占の弊害、劣悪な労働条件、そして拡大する貧富の差といった、理想とは程遠い「不完全な現実」でした。

田島は、この理論上の「理想」と、目の前の「現実」とのギャップを認識し、その差異こそが社会政策が取り組むべき課題であると考えた可能性があります。例えば、ワルラス理論が示す理想的な資源配分と、現実社会における著しく不平等な所得分配。このギャップを埋めるために、彼は独自の「利潤分配論」を構想し、企業の利潤を資本家だけでなく労働者にも公正に分配する仕組みを提言しました。

このように考えると、田島にとってワルラスの純粋理論は、現実逃避の抽象論ではなく、むしろ現実を改革するための「診断装置」であり「ベンチマーク」だったと言えます。彼は、最新の科学的な分析手法を用いて社会の病巣を正確に診断し、社会政策という処方箋を導き出そうとした、先駆的な「社会経済ドクター」だったのかもしれません。

田島の知的誠実さと実践的態度

最終的に、田島錦治の功績は、西洋の理論を単に輸入・紹介するに留まらなかった点にあります。彼は、ワルラスに代表される近代経済学の科学的な分析手法を高く評価し、それを自らの知的武器としました。しかし同時に、彼はその理論が生まれた西洋社会の文脈と、近代化を急ぐ日本の文脈との違いを深く認識していました。

彼は、ワルラスの純粋理論という「骨格」に、ドイツ歴史学派的な歴史・制度分析と、社会政策学会的な倫理観・道徳観という「血肉」を与えることで、日本独自の文脈に即した経済学を構築しようとしました。それは、理論のための理論ではなく、あくまで「社会を良くするための経済学」でした。

田島の学問は、ワルラスの「科学(Science)」と、彼自身の「政策(Policy)」および「道徳(Ethics)」の統合を目指す壮大な試みであった。

結論として、田島はワルラスの理論を一方的に信奉したのでも、頭ごなしに否定したのでもありません。彼はそれを批判的に受容し、自らの問題意識のフィルターを通して再解釈し、日本の現実課題を解決するための道具として昇華させたのです。この知的誠実さと実践的態度こそ、田島錦治を近代日本経済学の巨人たらしめている最大の理由であり、私たちが今日学ぶべき最も重要な点であると言えるでしょう。

第四部:「一般均衡」思考を現代ビジネスに活かす方法

ワルラスの抽象的な理論と、田島の社会的な実践。一見、100年以上前の学者の議論は、現代のビジネスパーソンにとって縁遠いものに聞こえるかもしれません。しかし、彼らの思考法は、今日の複雑で不確実なビジネス環境を勝ち抜くための、驚くほど実践的な示唆に満ちています。この部では、彼らの知見を現代のビジネス戦略に活かすための3つの視点を提案します。

視点①:マクロ視点で市場を捉える「システム思考」

ワルラスの一般均衡理論の神髄は、すべての物事が相互に関連し合っているという「システム思考」にあります。ビジネスの世界でこれを応用することは、自社の活動を孤立した点としてではなく、市場という広大な生態系(エコシステム)の一部として捉えることを意味します。

例えば、自社が新製品の価格を10%引き下げたとします。「部分均衡」的な思考では、自社製品の売上が伸びる、という一点にしか注目しません。しかし、「一般均衡」的な思考、すなわちシステム思考を用いると、次のような波及効果(リップル・エフェクト)まで視野に入れることができます。

- 競合他社:値下げ競争を仕掛けてくるかもしれない。

- 代替品市場:代替品の魅力が相対的に低下し、需要がこちらに流れてくるかもしれない(例:コーヒーの値下げが紅茶の売上に影響)。

- 補完品市場:自社製品と一緒に使われる商品の需要が増加するかもしれない(例:スマートフォンの値下げがアプリやケースの売上を押し上げる)。

- サプライヤー:販売増による大量発注で、仕入れ価格の交渉力が向上するかもしれない。

- 労働市場:増産のために、新たな雇用が必要になるかもしれない。

キーポイント:波及効果の予測

自社の戦略が市場全体にどのような連鎖反応を引き起こすかを多角的に予測する能力は、短期的な成功だけでなく、長期的な持続可能性を確保する上で不可欠。

視点②:外部環境の変化を読む「シナリオプランニング」

ワルラスのモデルは、静的な均衡状態を描くだけでなく、外部からのショックによってその均衡がどう変化するかを考える「比較静学」のツールとしても極めて有用です。これをビジネスに応用したものが「シナリオプランニング」です。

例えば、次のような外部環境の変化が起きた場合、市場の「均衡点」はどこへ移動し、自社のビジネスにどのような影響が及ぶでしょうか?

- 金融政策の変更:中央銀行が金利を引き上げたら、企業の借入コスト、住宅ローン金利、消費者の貯蓄行動はどう変わるか?

- 技術革新:生成AIが劇的に進化したら、自社の業務プロセス、必要な人材スキル、そして製品・サービスそのものはどう変わるべきか?

- 地政学リスク:特定の地域で紛争が起き、サプライチェーンが寸断されたら、代替の調達先はどこか?生産コストはどうなるか?

- 規制の強化・緩和:環境規制が強化されたら、どのような技術投資が必要になるか?逆に、規制が緩和されたら、どのような新しいビジネスチャンスが生まれるか?

ワルラスのモデルを思考実験のツールとして使うことで、未来に起こりうる複数のシナリオを体系的に予測し、それぞれのシナリオに対する打ち手をあらかじめ準備することができます。これにより、企業は不確実な環境変化に対する対応力(レジリエンス)を格段に高めることができるのです。

視点③:田島錦治に学ぶ「ステークホルダー資本主義」

ワルラスの純粋理論が「効率性」を追求する思考法だとすれば、田島錦治の実践的な経済学は「公正性」と「持続可能性」を追求する思考法と言えます。彼の「経済と道徳の統合」という思想は、現代の「ステークホルダー資本主義」の考え方と深く共鳴します。

「部分均衡」的な思考は、しばしば短期的な株主利益の最大化のみを追求しがちです。しかし、田島の視点を取り入れると、企業は株主だけでなく、従業員、顧客、取引先、地域社会といった、すべてのステークホルダーとの関係性の中で存在していることがわかります。

この視点からの戦略とは、以下のようなものです。

- 従業員に対して:単なるコストとしてではなく、価値創造のパートナーとして捉え、公正な賃金、良好な労働環境、成長の機会を提供する。

- 顧客に対して:短期的な売上を追うだけでなく、長期的な信頼関係を築き、真に価値のある製品・サービスを提供する。

- 取引先に対して:優越的地位を濫用せず、公正な取引を通じてサプライチェーン全体の健全性を高める。

- 地域社会に対して:環境への配慮や社会貢献活動を通じて、事業活動の基盤である社会の持続可能性に貢献する。

これらの活動は、短期的にはコストに見えるかもしれません。しかし、長期的には、従業員のエンゲージメント向上、顧客ロイヤルティの確立、サプライチェーンの安定化、そして企業ブランド価値の向上といった形で、持続的な企業価値、すなわち「一般均衡的な価値」を創造します。田島錦治の100年以上前の思想は、現代のESG経営やパーパス経営が目指す方向性を、見事に先取りしていたのです。

結論:経済の見方、理論の「骨格」と実践の「血肉」

本記事は、レオン・ワルラスと田島錦治という、19世紀末から20世紀初頭にかけて経済学の発展に尽力した二人の巨人の知的世界を探る旅となりました。

私たちは、ワルラスが『純粋経済学要論』で提示した「一般均衡」という壮大な理論の骨格に触れました。それは、無数の個人や企業の利己的な行動が、価格メカニズムを通じてどのように一つの調和したシステムを形成するのかを解き明かす、強力な分析ツールです。この理論の骨格は、複雑な現実を構造的に理解し、市場の相互連関や未来のシナリオを読み解くための普遍的な武器を、私たちに与えてくれます。

同時に、私たちは田島錦治が示した、理論を現実に根付かせ、社会をより良くしようとする実践の血肉の重要性を学びました。彼は、経済学を労働問題や貧富の格差といった生々しい社会課題に立ち向かうための知恵としました。彼の「経済と道徳の統合」という思想は、効率性一辺倒に陥りがちなビジネスの世界において、私たちが進むべき方向を示す倫理的な羅針盤となります。

ワルラスの理論が「How(どのように市場は機能するのか)」を科学的に解明するものであるとすれば、田島の思想は「For What(何のために経済学は存在するのか)」という目的を問い続けます。

これからの時代を生き抜くビジネスパーソンに、そしてより良い社会を目指すすべての人々に必要なのは、この両方の視点を統合し、経済を複眼的に見る力ではないでしょうか。

ワルラスの「システム思考」で市場全体の構造を冷静に分析し、田島の「社会的視点」で自らの事業が持つ意味と責任を深く問い直す。理論の「骨格」に、実践という「血肉」を通わせること。それこそが、二人の巨人が時空を超えて私たちに遺してくれた、最も価値ある知的遺産なのかもしれません。

2025年現在にも通ずる課題ですね。150年程度では解決できない難問ということでしょうか。政府は市場に介入するよりも社会環境の改善にお金を使ってほしいと考えさせられました。